ųąć°(gu©«)Ų▒Ę∙ūŅ┤¾Ą─╝łÄ┼╩Ū╩▓├┤╝łÄ┼Ż┐╝łÄ┼╩Ū┤·╠µĮī┘žøÄ┼ł╠(zh©¬)ąą┴„═©╩ųČ╬Ą─ė╔ć°(gu©«)╝ꯩ╗“─│ą®Ąžģ^(q©▒)Ż®░l(f©Ī)ąąĄ─ÅŖ(qi©óng)ųŲ╩╣ė├Ą─ār(ji©ż)ųĄĘ¹╠¢(h©żo)ĪŻ╚╦éāūŅ│§šJ(r©©n)×ķŻ¼ų╗ėąĮī┘žøÄ┼▓┼╩ŪžøÄ┼ĪŻ╝łÄ┼ĪóŃyąą╚»Ą╚ār(ji©ż)ųĄĘ¹╠¢(h©żo)│÷¼F(xi©żn)║¾Ż¼╚╦éāėų░č╦³éā╝{╚ļžøÄ┼ĘČć·ų«ā╚(n©©i)ĪŻ║¾üĒ(l©ói)ųØušJ(r©©n)ūR(sh©¬)ĄĮŻ¼Ńyąą┤µ┐Ņę▓Š▀ėą┼c╝łÄ┼ę╗śėĄ─ąį┘|(zh©¼)Ż¼└¹ė├╦³─▄ē“┘Å(g©░u)┘I(m©Żi)╔╠ŲĘŻ¼ų¦ĖČä┌äš(w©┤)ĪŻŽ┬├µŠ═Ė·360│ŻūR(sh©¬)ŠW(w©Żng)ę╗ŲŠ▀¾w┐┤┐┤ųąć°(gu©«)Ų▒Ę∙ūŅ┤¾Ą─╝łÄ┼Ą╚ŽÓĻP(gu©Īn)ā╚(n©©i)╚▌ĪŻ

ųąć°(gu©«)Ų▒Ę∙ūŅ┤¾Ą─╝łÄ┼

ĶTÄ┼Ė┼ør

║ķ╬õ░╦─ĻŻ©╣½į¬1375─ĻŻ®įtųąĢ°(sh©▒)╩ĪįņĪ░┤¾├„═©ąąīÜŌnĪ▒Ż¼├µŅ~ūįę╗░┘╬─ų┴ę╗ž×Ż¼╣▓┴∙ĘNŻ¼ę╗ž×Ą╚ė┌Ń~ÕX(qi©ón)ę╗Ū¦╬─╗“░ūŃyę╗ā╔Ż¼╦─ž×║Ž³SĮę╗ā╔ĪŻ

žøÄ┼ą╬ĀŅ

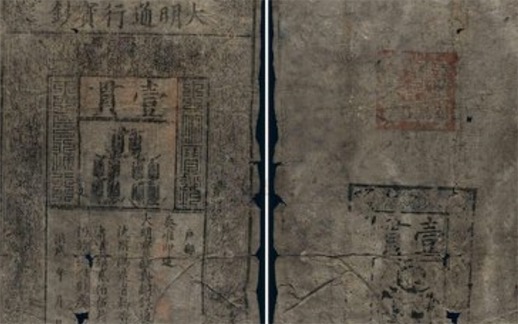

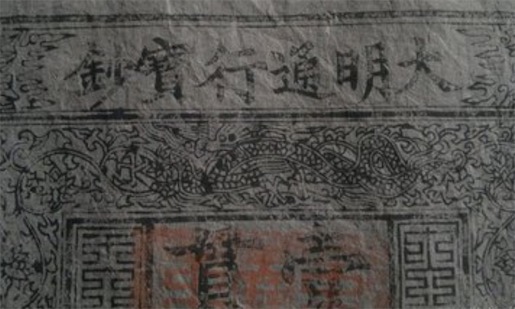

┤¾├„═©ąąīÜŌnųąĢ°(sh©▒)╩Ī┘E░█╬─Ż¼Å─║ķ╬õ░╦─ĻŻ©╣½į¬1375─ĻŻ®ų┴║ķ╬õ╩«╚²─ĻŻ©╣½į¬1380─ĻŻ®ų╣Ż¼║ķ╬õ╩«╚²─ĻŻ©╣½į¬1380─ĻŻ®ÅUųąĢ°(sh©▒)╩Ī╔²┴∙▓┐Ż¼įņŌnī┘æ¶(h©┤)▓┐Ż¼ĶTÕX(qi©ón)ī┘╣ż▓┐ĪŻ┤¾├„═©ąąīÜŌnæ¶(h©┤)▓┐╦┴╠¦╬─Ż¼ŽĄ1380─Ļ║¾ĶTĪŻ┤¾├„═©ąąīÜŌn╩Ū╬ęć°(gu©«)ę▓╩Ū╩└Įń╔ŽŲ∙Į±Ų▒Ę∙├µūŅ┤¾Ą─╝łÄ┼Ż¼Ų▒Ę∙├µĘe×ķ338X220║┴├ūĪŻ

šõŲĘ│╠Č╚

┤µ╩└śO║▒ĪŻųąĢ°(sh©▒)╩Īįņ┤¾├„īÜŌnŻ¼ę╗╝ē(j©¬)Ż¼ųĄ³SĮ600┐╦Ż╗æ¶(h©┤)▓┐įņ┤¾├„īÜŌnŻ¼ę╗╝ē(j©¬)Ż¼³SĮ300┐╦

░l(f©Ī)ąą╠ž³c(di©Żn)

(ę╗)├„┤·╚²░┘─ĻŻ¼āH░l(f©Ī)ąą▀@ę╗ĘNĪ░┤¾├„═©ąąīÜŌnĪ▒Ż¼Č°ŪęīÜŌnĄ─ėĪųŲ║═░l(f©Ī)ąą╩╝ĮK╩Ū╝»ųąė┌ųąčļš■Ė«Ż¼▀@ĘNĮy(t©»ng)ę╗ąį╩ŪŪ░┤·▓╗į°ėą▀^(gu©░)Ą─ĪŻ

(Č■)▓╗āČ¼F(xi©żn)Ż¼▓╗ĘųĮńŻ¼▓╗Ž▐Ąžģ^(q©▒)║═┴„═©Ģr(sh©¬)ķgŻ¼▓╗ęÄ(gu©®)Č©░l(f©Ī)ąąŽ▐Ņ~Ż¼ø](m©”i)ėą░l(f©Ī)ąą£╩(zh©│n)éõĮŻ¼▓╗Ė─Ä┼├¹║═ą╬ųŲŻ¼Ä┼ųŲ╩╝ĮK╚ńę╗ĪŻ

(╚²)├„┤·ŌnĘ©Ą─ę╗┤¾┬®Č┤Ż¼Š═╩Ū╦³Ą─Ą╣ŌnĘ©ĪŻ║ķ╬õŠ┼─Ļ(1376─Ļ)Ż¼├„š■Ė«į°Č©Ą╣ŌnĘ©Ż¼į┌Ė„ĄžįO(sh©©)ąąė├Äņ(k©┤)╩šōQ╗ĶĀĆŌnĪŻ║ķ╬õ╩«╚²─Ļ(1380)ėųęÄ(gu©®)Č©┴╦š{(di©żo)ōQ╗ĶĀĆŌnĄ─ĮńŽ▐Ż¼Ę▓Ų▒├µĮŅ~Īó╬─ūų┐╔ęį▒µšJ(r©©n)Ą─Č╝┐╔ęį└^└m(x©┤)╩╣ė├Ż¼▓╗įSī”(du©¼)ė├┼fŌn┘I(m©Żi)žøš▀╠ßār(ji©ż)Ż¼Ą½īŹ(sh©¬)ļH╔ŽŻ¼š■Ė«╩šČÉų╗╩šą┬ŌnŻ¼Č°├±ķgī”(du©¼)┼fŌnätĮĄār(ji©ż)╩╣ė├╗“Š▄ė├ĪŻ▀@Š═ą╬│╔┴╦ą┬┼fŌnĄ─▓Ņäeār(ji©ż)Ė±Ż¼įņ│╔┴╦ęį║¾Ą─═©žø┼“├øĪŻ

(╦─)├„ŌnĄ─░l(f©Ī)ąąŻ¼═Ųąąų╗│÷▓╗▀M(j©¼n)š■▓▀Ż¼╝┤ų╗═ČĘ┼▓╗╗ž╗\╗“╩ŪČÓ═ČĘ┼╔┘╗ž╗\ĪŻš■Ė«░l(f©Ī)╝łŌnų¦ĖČ┘║Įo▄ŖAŻ¼Č°Ž“├±ķg╩š╚Ī╬’┘Y║═ĮŃyžö(c©ói)žøŻ¼╩šūŌČÉģsų╗┤Ņ╩š╔┘┴┐ą┬Ōn╗“Ė╔┤Ó▓╗╩šŌnĪŻ▀@ą®╠ž³c(di©Żn)│õĘų▒®┬Č┴╦┤¾├„ŌnĘ©äāŽ„Ą─▒Š┘|(zh©¼)ĪŻ├„┤·×ķ┴╦═ŲąąīÜŌn,į°īŹ(sh©¬)ąąĪ░æ¶(h©┤)┐┌Ōn¹}Ę©Ī▒Ż¼╝┤├┐æ¶(h©┤)┤¾╚╦┼õ╩│¹}ę╗Į’Ż¼╩šŌnę╗ž×ĪŻČ°Ī░ķT(m©”n)öéšn│╠Ī▒╝┤ĄĻõü╔╠╚╦ė├ŌnĮ╗╝{ķT(m©”n)öéšnĪŻÅŖ(qi©óng)ųŲ╔╠╚╦║═Ųš═©└Ž░┘ąšė├ŌnŻ¼Ą½╩šą¦▓╗┤¾ĪŻ

┤¾├„īÜŌnį┌░l(f©Ī)ąą┴„═©▀^(gu©░)│╠ųą▓╗öÓ┘HųĄŻ¼ļm╚╗į┌Å─│╔ūµĄĮą¹ū┌Ą─Č■╚²╩«─Ļķgį°▓╔╚Ī▀^(gu©░)┤ļ╩®üĒ(l©ói)ŠS│ųīÜŌnĄ─┘Å(g©░u)┘I(m©Żi)┴”Ż¼Ą½ę▓╬┤─▄═ņ┴¶ūĪ╦³ąąīó═╦│÷Üv╩Ę╬Ķ┼_(t©ói)Ą──_▓ĮĪŻĄĮ║ļų╬─Ļķg(1488Ī¬1505)īÜŌnį┌╔╠ŲĘžøÄ┼Įø(j©®ng)Ø·(j©¼)ųąęč¤o(w©▓)ęŌ┴xŻ¼├±ķgų╗ė├Ńy║═ÕX(qi©ón)▀M(j©¼n)ąąĮ╗ęūĪŻ├„ųą╚~ęį║¾Ż¼īÜŌnęč¤o(w©▓)╚╦╩╣ė├┴╦ĪŻ